6月27日、第2巻の発売をもって『ぎんしお少々』(著:若鶏にこみ)が完結した。わたしも曲がりなりにも雑誌で読んでいたため、連載終了の報は非常にショックであった。しかし改めて単行本発売後にこの作品をじっくりと読んでみると、雑誌の断片的な受け取り方では(ひとえに私の力不足とは言え)拾い上げきれなかった作品の様々な巧みな構造が次々と浮かび上がってきて、徹底的にうちのめされてしまった。気がつくと、わたしは物語の終了という寂しさ以上に、この傑作が手元にあることの喜びに満ちており、この感動を一言ブログにも残しておきたいと思い立ち、この記事を書いている。

もし『ぎんしお少々』を未読でこの記事を見かけた方が万が一いたならば、是非作品に触れてみて欲しい。全2巻というコンパクトさは、後追いであれば手軽さのメリットがあるので。

seiga.nicovideo.jp

きららベースで試し読みが可能。

カメラのファインダーを通して

コミュニケーションツールとしてのカメラ

『ぎんしお少々』に出てくる登場人物たちは不器用な人間たちばかり。主人公の塩原もゆるは少し抜けているところがあり、どうにも言葉足らずで誤解を招きやすい。そんな彼女と出会う藤見銀(しろ)は人見知りで、あまり人と関わろうとしない。

更に彼女たちにはそれぞれ姉がおり、もゆるの姉塩原まほろは年齢のせいもありもゆるに比べてしっかり者、しかし姉の自負から妹に弱いところを見せないことがもゆるからは薄情に見られてしまいがち。銀の姉・藤見鈴は寂しがりな一面があるが人にあまり弱みを見せないため、これまた銀とすれ違って……。と、それぞれが致命的でないながらも、なんとなくうまくいっていない人間関係の中にいる。

ここでコミュニケーションツールとして目覚ましい働きをするのが、この作品ではカメラ(と、写真)である。まほろからもゆるへと譲り渡されたカメラは、勢いでもゆるが銀を撮影したことから、奇妙な縁を生み出していく。そしてもゆるがカメラにハマるにつれて、自然ともゆるとまほろの間にも共通の話題が生まれることになる。このようにして、この作品においてカメラは不思議と人々をつなぎとめていく。次第に追いかけるもゆると追いかけられるしろの間には緩やかな協力関係のようなものが産まれていくが、これは人物写真が撮影者と被写体の共同作業であることと重なるかもしれない。

さて、だがしかしこれだけでは、当然まだけしてカメラ独自の魅力をほとんど伝えていない。これだけならばカメラが目立つのは、あくまでこの作品のテーマが「カメラ」だからであって、人をつなぎとめるのは別段カメラでなくとも良い。それはキャンプだったり、釣りだったり、バンドだったり、留年でもいいはずである。

にもかかわらず、カメラを作品のど真ん中に据えた本作は、それだけにはけしてとどまらない、人間関係の中で際立つカメラの魅力を描いている。まずはカメラ、そして写真の持つ普遍的な特徴がどのように物語の中で意味を持っていくのか、それを振り返っていく。

ファインダーを覗いた世界

カメラというのは写真を撮影するための道具で、それは当然視覚に寄り添った道具である。1巻で銀はもゆるの大きな目とトイカメラの大きなレンズのイメージをと重ねて「目がおっきい」と評している(p. 77)が、まさにこの「目とカメラの重ね合わせ」は作中で何度も行われている。

カメラを持つということで感じる変化を、『ぎんしお少々』ではもゆるの意識を通じて次のように表現している。

『ぎんしお少々 1巻』(著:若鶏にこみ)p. 42

写真を撮るためには、景色をよく”見る”ことが必要なので、すなわち世界を”見る”姿勢が変わる。故にカメラというものは、撮影者がどうやって世界を捉えているかということを、その写真という結果によって人に伝える。あるいは、時に写真というものは撮影者の(時に無意識のうちに)見ている世界を赤裸々に暴いてしまうと言えるかもしれない。

カメラを持ったもゆるは何度か銀を撮影しているが、その写真の出来栄えの変遷はなかなか興味深い。1巻にて、最初に撮った銀の写真はミスで猫と重ねてしまう(p. 13)が、これは銀を見て猫のすぅを連想したもゆるの認識が写真となって表れていることを思わせる。となれば、もゆるが様々な表情の銀を、次第に鮮明にカメラに捉えていくということも、銀のことをよく理解していく流れと合致している。

この作品で写真の鮮明さは、見える世界の鮮明さと関係づけた描かれ方をしている。

もゆるの目とレンズが強調されたデザイン

『ぎんしお少々 1巻』(著:若鶏にこみ) 表紙

このようなシーンは他にもある。2巻にて、カメラを手にして写真を撮ることになった銀は、何を撮ってよいのか途方に暮れる。そこで、「こいつをファインダーにすればいいんだ」と、もゆるの目線を追い、もゆるの関心ごとを撮影していくことを思いつく(p. 70)

相手が撮った写真がその相手の見ている世界であれば、写真を見ることはそのまま撮影者を理解することへと繋がる。

さらに、「写真を見せることそのものがコミュニケーション」であるならば、不器用で話すことが不得手な人々にとっては素晴らしい助けとなる。『ぎんしお少々』の写真によって結びつく人々の間では、写真を介したコミュニケーションが実現しており、コミュニケーションツールとして他にはない写真の強みがここにはある。

写真と時間の親密さ

過去を証明する写真

続いて、写真ということそのものの特徴についてさらに掘り下げていきたい。

写真というものは過去を切り取り、残す。カメラによって1枚の絵に永遠に留められた瞬間は、その写真という証人によって、存在の証明がされる。移ろいゆく人の記憶や風景のなかで、それは揺るぎない事実として(その写真そのものが現存する限り)微動だにしない。

ロラン・バルトは著書『明るい部屋』*1の中で、「写真」の本質を《それは=かつて=あった》ものと記している。

絵画や言説における模倣とちがって、「写真」の場合は、事物がかつてそこにあったということを決して否定できない。そこには、現実のものであり過去のものである、という切り離せない二重の措定がある。そしてこのような制約はただ「写真」にとってしか存在しないのだから、これを還元することによって、「写真」の本質そのもの、「写真」のノエマとみなさなければならない。私がある一枚の写真を通して志向するもの(映画についてはまだ語らないでおこう)、それは「芸術」でも「コミュニケーション」でもなく、「

指向作用 」であって、これが「写真」の基礎となる秩序なのである。

それゆえ、「写真」のノエマの名は、つぎのようなものとなろう。すなわち、《それは=かつて=あった 》、あるいは「手に負えないもの」である。

『明るい部屋』(著:ロラン・バルト、訳:花輪 光)pp. 93-94

写真による過去の存在証明というものは、当然カメラ・写真を題材にした『ぎんしお少々』においても大きく取り扱われている写真の本質である。

『ぎんしお少々』1巻の中で、銀と鈴が小学生の頃に二人で公園に遊びにいったエピソードが語られる。ここで、鈴はこのことをうろ覚えだったが、まさに写真によって記憶を呼び起こす。もっとも鈴も全てを忘れていたわけではなく「待ち合わせした!」と、銀に比べると断片的ではあるが、覚えていることはあったようだ(pp. 91-98)

『明るい部屋』にてロランが語るに「『写真』は過去を思い出させるものではない」ということで、その特徴は「私が現に見ているものが確実に存在したと保証してくれる点にある」としている(P. 102)確かに、写真はつねに思い出とともにあるわけではない。しかし、今回の鈴のように、そこに手がかりとなる糸が微かにでも引っかかっていたならば、そこを辿って写真の中の過去の一瞬に回帰することが可能である。

この写真による過去の証明は、うろ覚えだった鈴サイドだけではなく、詳細に覚えている(これが回想という形で漫画で語られる)銀にとっても(あまりにも当然の話ではあるが)無縁のものではない。はっきりと《それは=かつて=あった》ことを示す1枚の写真は、銀にとって思い出の1枚である。

このような過去との強い結びつきは、やはり写真が他のツールと一線を画すところの1つだろう。他の趣味だろうと「思い出の品」は残せるだろうが、こと「残す」ということに関しては写真の正確さに勝るものはない。

そしてこの過去から伸びてきた写真による力は、『ぎんしお少々』という作品そのものを過去へと向かわせがちなようにも感じる。

過去へと向かう物語

『ぎんしお少々』の中で繰り広げられる物語の起点というのは、やはり過去にある。塩原姉妹においても、藤見姉妹においても、当然血縁関係であるからそれは過去から伸びている関係である。そしてそれ故に2つの姉妹のすれ違いというものも、やはり過去と今とのギャップにあり、解きほぐすためには過去に飛ぶ必要がある。

更に1巻後半~2巻では風花かなめと若葉谷セツナという二人の登場人物が物語に大きく絡んでくるのだが、この二人も幼なじみという関係(ただし、セツナはこのことを覚えておらず、これが二人にとってのすれ違い)だから、やはりその関係は過去からのものである。かなめは鈴の塾時代の先輩で、セツナはまほろのバイト時代の喫茶店常連……ということで、二人の間だけでなく、周囲の人間関係においてもその出会いは過去にあることが多い。

もちろん、全員が全員昔出あっているわけではない。例えばセツナとまほろは一応知り合いで、まほろともゆるは姉妹だが、セツナともゆるは初遭遇……という風に作中で初めて出会う人達もいる。しかしそれでも、登場人物が全く新しいところから飛び出してくることはめったになかった。

もゆると銀、まほろと鈴の、この作品の核となる2大ペアのほうがむしろ特異な繋がりと言えるかもしれない。もっとも、このそれぞれの結びつきに、妹/姉という姉妹関係に悩む共感がつきまとっていることは明らかで、ここもやはり過去とけして無縁なわけではない。この姉妹関係こそが『ぎんしお少々』の物語における大きな課題であることから考えても、やはりこの作品は常に過去へと向いている。

過去へ向かうのにカメラ・写真よりも優れたものはない、というのは先に述べた通りである。『ぎんしお少々』はカメラ・写真をテーマに据えるにあたって、その題材がもっとも物語で大いに働くような人間関係の構造を、あらかじめ作り上げていたと言えるのではないだろうか。

ちなみに、塩原姉妹と藤見姉妹には過去の繋がりがないと書いたが、実は1つだけ写真による繋がりが描かれている。それは、公園での鈴と銀の写真の中で、端にまほろが見切れているのだ。これはまほろが《それは=かつて=あった》ことを示すものであり、不思議な縁を感じさせるものだ。

これによって特にこの作品の物語が大きく動くということはないが、細部まで過去をそのまま切り取ってしまうという、写真の恐ろしげにも思えるほどの力を感じさせるワンシーンで、カメラや写真のどこか神秘的な魅力というものを描くことに成功している。

フィルムカメラと時間

この作品で主に扱われているのはデジタルでなく、フィルム式のトイカメラだ。このフィルムカメラというのは現像までのタイムラグがあり、デジタルに比べると利便性で劣ることは否めない。

しかし逆にこれは、撮影段階では「何が、どう写っているかわからない」という楽しみがあるとも言える。『ぎんしお少々』2巻では、「フィルム一個で半分銀が撮影し、もう半分を鈴が撮影する」という面白いアイデアを鈴が思いついている。これもフィルムカメラならではの遊び方だ。この奇妙な共同作業に、フィルムカメラにしか実現できない人同士の結びつきがある。*2

この作品は現代の話なので写真を鑑賞するにあたってはスマホやタブレットのデジタル機器を用いる(時代的にも極めて自然な流れだと思う)が、それでもやはり「撮る」と「見る」には時間差がある。

フィルムの現像によって生まれる時間は、元々撮影と鑑賞に時間の隔たりがある写真の触れ方に、更に否応なしに現像待ちの時間差を生み出す。この待つ間の感覚について、鈴が話すシーンがある。

『ぎんしお少々 2巻』(著:若鶏にこみ)pp. 106-107

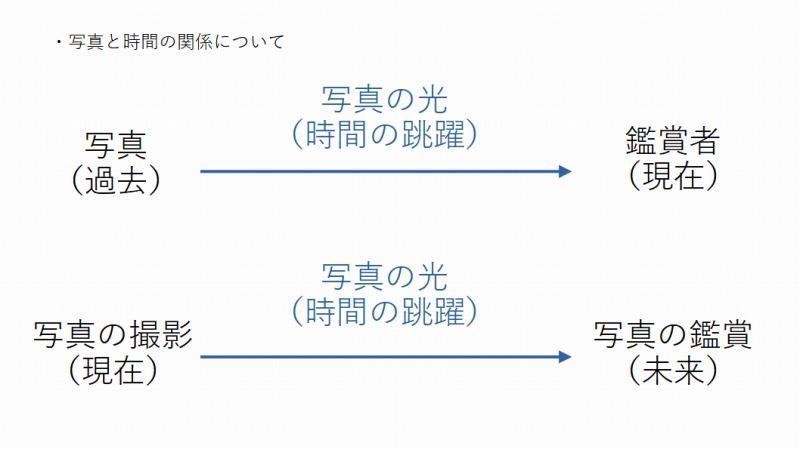

ロランは撮影者ではないので、鑑賞者としての目線で写真によって今と過去が結ばれることについて語っていた。では、撮影者にとってどうかというと、”今”の瞬間が”未来”に”過去”として結ばれるとしたら、カメラというのは”今と未来”を結ぶものである。すなわち、カメラというものは過去・今・未来を繋いでいく。

ここにフィルムカメラならではの時間に対しての救いがある。寂しがり屋の鈴が一人でいられるのは、共にいる今によって、その先にある別離を、未来の鑑賞で克服できるからなのである。時間に囚われた人間にとって、カメラというのはまさに魔法の道具のようにも感じられる。

さて、ここまで過去を切り取るというカメラ・写真の持つ大いなる力について触れてきた。もしかすると『ぎんしお少々』を読んだ方々は、この作品を語るにあたってこのような話をすることに少し違和感を覚えられたかもしれない。なぜかというと、もゆるの持つトイカメラは、作中でなかなか撮影がうまくできないのである。写真の強みというのがはっきりと《それは=かつて=あった》ことを示すものであるならば、暗くぼやけた写真はこの題材を用いている意味がないのではないか。

そこで続いて、このトイカメラという曲者をチョイスすることによって、ぎんしお少々がアクロバティックとも思えるようなやり方で、更に一歩進んだカメラ・写真の魅力を伝えていることについて触れていきたい。

カメラ・写真の持つ魔法

人間の曖昧さ

トイカメラについて語る前に、まずは写真というものの”確かさ”に対して人の記憶がいかに曖昧で、頼りないものかということについて触れていきたい。

たとえ家族として昔から共に過ごしてきたはずの人だとしても、個々人が覚えていること/覚えていないことというものは十人十色と言っていい。人間の記憶というものは極めて曖昧で、断片的で、不完全なものである。

このことがよく示されたエピソードがある。1巻にて、塩原姉妹は姉と妹それぞれに、まほろからもゆるへとカメラが渡された時のことを回想する。まほろにとっては精一杯妹のことを想って、様々な考えを巡らし、手渡した大切な大切な思い出の瞬間である。一方でもゆる視点ではあまりにも味気なく、スニーカーかコートの代わりに何故かエプロンと一緒に押し付けられてしまった妙なカメラなのである。結局もゆるはこのカメラを気に入っているので結果オーライといえばそうだが、それにしても親の心ならぬ、姉の心妹知らず……という感じのエピソードだ。

とにかく人間というのは覚えていることはバラバラだし、更に人によって印象に残ることというのも違うわけで、結果思い出は自分というフィルターを通じて時にねじ曲がってしまう。それぞれにそれぞれ、無意識なまま見たいままの見かたで、世界を捉えている。

このように人の記憶は、写真の揺るぎなさに比べると全くもって信用ならない。

『ぎんしお少々』で人同士のズレは作品の骨格と言っても過言ではない要素だと思える。ショートコメディ4コマ漫画としてのこの作品は、すれ違いによって積極的に笑いを生み出す。実際『ぎんしお少々』を読んだ人の多くは、なによりもこの独特で軽妙な会話劇に魅了されるのではないか、と思う。

そして同時にこうしたズレは人間関係にとって時に解決すべき大きな問題として描かれる。人々のズレは『ぎんしお少々』にとっては読者を楽しませる基本のリズムであると同時に、一本筋の通った縦軸のストーリーにも絡んでくる。

カメラの正確さ

さて、このような人間の持つ曖昧さと、カメラの持つ正確さは(カメラが現実の瞬間をはっきりと残しているにもかかわらず!)時にギャップを生み出してしまう。人が自然に持つ印象と、機械の正確無比さが生み出すイメージの溝について、ロランは自身の撮影経験を振り返りながら以下のように語っている。

そのときどきの状況や年齢に応じて変化する無数の写真のあいだで揺れ動く、不安定な私のイメージが、私の《自我》(言わずと知れた、深い《自我》)とつねに一致することを欲しているのだ。だがしかし、事実はまさにその反対である、と言わなければならない。私のイメージと決して一致しないのは《自我》のほうなのである。というのも、イメージのほうは、重苦しく、不動で、頑固である(そのため、社会はイメージのほうを信用する)が、《自我》のほうは、軽快で、分裂し、分散していて、まるでもぐり人形のように、私という容器のなかをたえず動きまわり、同じ場所にとどまっていないからである。ああ、せめて「写真」が、中立的な、解剖学的な肉体、何も意味しない肉体を与えてくれたらよいのだが! 遺憾なことに、「写真」はなすべきことをきちんと果たそうとするから、私はつねにある表情を与えられてしまう。

『明るい部屋』(著:ロラン・バルト、訳:花輪 光)pp. 20-21

このギャップは自分自身のみならず、親しい人にとっても同様のことが起こる。ロランは『明るい部屋』の中で、亡くなった愛する母の写真を整理する。しかしロランはその写真のなかに、なかなか彼が真実だと感じる母の姿を見出すことができず苦悩する(Ⅱ-25《ある晩……》)このように、写真の持つ冷酷なまでの正確な、とある瞬間の凍結は、常に揺れ動く曖昧な人間の姿を逆に捉えることができない。

『ぎんしお少々』の中で、もっぱら被写体になる人物は銀である。銀は――このロランと同じことを考えているわけではないであろうが――被写体になることを嫌っている。銀は(誰かの記録物に私が永久に残り続ける恐ろしさ……!!)と表現している(1巻 p. 11)が、ともかく彼女は写真に残ることを恐れているようだ。イメージのギャップのみならず、自分自身であるはずの姿が他人の所有物になる……ということに、どこか落ち着かなさを感じてしまうのは理解できる感覚だ。

ロランとの話に更に結びつきを見出すとしたら、銀の証明写真についても語っておくべきだろうか。むすっとした表情で気難しそうに写る銀は、作中で読者に与える印象と必ずしも一致しない。銀は内気であるが無表情というわけではなく、むしろ非常に豊かな表情を見せるし、そのことを『ぎんしお少々』という作品は繊細に「捉えて」いる。表情表現の繊細さも間違えなくこの作品の魅力の1つだが、単にその絵が魅力的ということに留まらず、作中での現実と写真とのギャップをこの証明写真の一幕で表現していると言っていい。

『ぎんしお少々』は静止画としての漫画作品の強さを絵によって表現することで、極めて優れた撮影者的である、と言えるかもしれない。

『ぎんしお少々 1巻』(著:若鶏にこみ)p. 13

ではそんな銀に繰り返し被写体になってもらうにはどうすればいいのか、その方法は作中でもゆるが実践している。1つは不意打ちで許可を得る前に撮影してしまうこと。しかしこれは本来であれば一度限りの技である。では最も大きな(もゆるにとっては無意識の)工夫はというと――「うまく撮れないカメラ」を使うことである。

「うまく撮れない」不便なトイカメラ

トイカメラは不便なカメラだ。もゆるの扱うカメラは、作中ではむしろまともに撮れたことのほうが珍しいのではないか、と感じるぐらい失敗続きである。しかしこの失敗によって銀はもゆるのペースに巻き込まれながらも、被写体としての自分を受け入れていく。もちろん「失敗したからもう一度」ということに流されている部分もあるだろうが、他に私が重要に感じたのは「写真そのものの曖昧さ」である。銀は記録としてはっきりと自身が残ることを嫌がっている。であれば、曖昧な写真であればその「記録されたくない」という感覚は軽減されるのではないだろうか。

これは実に奇妙な話で、なぜなら先に書いた通り、過去の瞬間を記録することこそが、カメラの本懐であり、最も優先されるべきことだからである。あるシーンでは、曖昧な写真を前にしてもゆると銀は盛り上がるが、それを見ていた「普通の写真撮影」に長けたセツナは「普通に大失敗なんじゃないの?」「写ってるだけで奇跡……私が想像してた倍ぐらい…難しいわこの撮影機…」と戸惑う(2巻 p.46)「普通のカメラの使われ方」を考えれば当然の反応だと思う。

しかしここでは逆に「うまく撮れない」ことこそが重要なのだとしたら、二人のつながりの前ではこれが正解でもある。最終的にセツナは「『繋がりは大事にしたほうが良い』…これが彼女たちの繋がりなら まあいいか……」と結論づける(2巻 p.46)が、この作品の本質を不意に捉えたセリフのように感じる。

トイカメラの写真の曖昧さは、曖昧なまま友人関係になっていくもゆると銀の人間関係を繊細に描くエッセンスにもなっているのではないだろうか。

トイカメラの曖昧であるが故のデメリットが転じてメリットになった例を考えてみたが、しかしもゆるはそうしたトイカメラの曖昧さをまっすぐに魅力と思っていることも無視すべきではないだろう。

正確さには恐ろしさが伴っているので、曖昧さに魅力を感じるということにもまた納得のできる感性であると私は思う。何よりも、作中で断片的に描かれたもゆるの作品には、ノスタルジックな良さがある。

『ぎんしお少々 2巻』(著:若鶏にこみ)p.49

先に私は写真によって人々の世界の認識の違いが浮き彫りになるという話をした。では逆に、ぼやけた写真こそがこの溝を埋めることができるのかもしれない。

過去の話で書いた銀と鈴の公園でのエピソードだが、ここでの写真は隠し撮り故に二人の姿を遠くからしか捉えていない。だから拡大すれば画質が悪く、二人の遊ぶ姿は鮮明には見えない。しかしだからこそ二人の思い出の姿を、二人のなかに写し出すのではないだろうか。ノスタルジックというのはぼやけたものであり、それはぼやけた写真にしか再現できないものなのだから。薄れた微かな思い出を美しく感じるように、ぼやけた写真には独特の美しさがある。

2巻のクライマックスで、銀と鈴が1枚の写真を見ながら短いやり取りを交わすコマがある。ひとつの写真を見て、全く意見の合わない二人がほんの僅かな共感を持つ、このあまりにも小さな奇跡が起こせるものこそが、ぼやけた写真の美点なのだと思う。

『ぎんしお少々 2巻』(著:若鶏にこみ) p. 108

「撮れない」を撮るカメラ

トイカメラのままならなさを逆に魅力に転じる話として、2巻には非常に優れたアイデアのエピソードがある。それは「撮れない」を撮ることで、真実を写し出した写真のエピソードだ。

かつてセツナとかなめが幼稚園児で、英会話スクールに通っていた頃のこと。親の都合でかなめが引っ越すことになってしまい、涙ながらに二人は思い出の写真を撮ろうと「青写真」のカメラキットを使って、撮影をしようとする。これは紙に焼き付くまで時間がかかるため、動くもの(子供)を捉えることはできずに、背景だけが写った写真になってしまっている。

『ぎんしお少々 2巻』(著:若鶏にこみ)p. 94

悲しいことに二人が仲良かったことを覚えているのはかなめの側だけなのだが、この「何も写っていない写真」によってセツナは記憶の扉を開く。それは、「とても楽しかった」故に「写らなかったこと」を写しているのである。

仮に大人しく座っている子ども(幼いかなめ)の写真がきちんと残っていたらどうだろうか。10年ほど前のことだから、顔から面影を見いだせないかもしれないし、それはデジタルの「鮮明な写真」とて同じことである。そもそも今回は写真が手元にあったわけではなく、そういう写真の思い出として話しているのだから、そもそも思い出すことすらなかったかもしれない。しかし、この「何も写っていない写真」によって、この記憶は心のどこかに残っていたのである。ここでは、不完全が完全を超えるという快挙を成し遂げている。

ここでのかなめの表情の変化が面白く『ぎんしお少々』の表現の技巧が光っている。元々「ちょっとずつの今の積み重ねが、さらに今の先になっている」と、セツナとの写真を撮るつもりだったかなめだが、その表情には浮かないものを感じさせる。一方でこのことを曖昧にでもセツナが思い出してからは、嬉しそうに「記念写真」を撮ろうとする(pp. 90-96)

写真は今を冷静にに切り取るだけで、何も変えはしない。ではかなめが恐れていたものはなにかと考えてみると、セツナの中で「出会って一ヶ月の友人」という二人の関係が、写真ということによって完全に固定されてしまうことではないだろうか。しかしセツナが過去のことを微かにでも覚えているのならば、この二人はちゃんと過去からの積み重ねの上に立っている。

今を切り取り、そして過去からの光を今に届ける……写真の魔法めいた神秘的な力が十二分に描かれた名エピソードだと思う。

「撮れない」カメラ

更に発展して、2巻のクライマックス、一番重要なシーンでなんともゆるのトイカメラは集合写真を撮ることを失敗してしまう。写真をテーマにした作品であるにも関わらず、クライマックスに「撮れない」という出来事を持ってくるのは非常に大胆で、驚きがある。いかにこの「撮れない」ということをこの作品が大切にしているかということが伝わってくる。

ふつう、写真を用いたエピソードというのは、やはりその正確性を信じたものが多い。例として同じくきらら作品の『まちカドまぞく』1巻にあるエピソードを挙げてみたい。ここでは、普段あまり笑顔を見せない桃という少女が写真に写る。漫画では撮影自体のシーンは桃たちが後ろ向きのまま終了し、読者には表情を見ることはできない。「一体どのような表情なのだろう」という読者のこの宙ぶらりんの緊張は、遡って扉絵によって見事解消される。そこにはうっすらと微笑んだ桃の姿がいるのである。ここでは「一瞬を確かに切り取り」「記録として残る」という写真の特性を活かし、扉絵という印象的な形で、桃の貴重な微笑みを捉えたスクープ写真を描く……というドラマチックさがある(9丁目 誘惑の商店街!! カメラだけが見た真実)

『ぎんしお少々』2巻でも、記念撮影の時に登場人物は漫画の中でその表情を見せない。普通であれば、この写真という確かな記録をもって「一体どのような表情なのだろう」という緊張は解消されるべきなのだが、なんとここでは結局その写真は(まほろともゆるで2回も撮っているにもかかわらず!)真っ黒なもので、何一つ残っていない。

『ぎんしお少々 2巻』(著:若鶏にこみ) p. 112

これはある意味では、個人的な写真の極致である。もゆるたちはこの真っ黒にプリントされた「写真」を見て、あの時の記念撮影だったなあ、と思い返すことができるだろう。そこに誰がいて、どのような雰囲気で、どうしてこんな写真が残っているのか……という一つ一つのことが、体験と共にある。もゆるたちにとって「真っ黒な写真」はその撮影の記憶とともにあることで、たとえ何も写っていなかったとしても、それは立派な記録なのである。

一方でそれを知らない多くの人々は、その「真っ黒な写真」で何も共有することができない。そこには作品の終わりと同時に、彼女たちのことをもはや知ることができないという、読者と作品の少し寂しい別れが存在しているのかもしれない。一方で「部分的集合写真」ととりあえず写真を集めて見せるそのユーモアによってそのようなことも有耶無耶になり、わたしはただなんとなく、彼女たちの世界がこれからも続いていくことに、嬉しさを感じるのだった。

私的なもの

「撮れない写真」が記録として機能している2つのエピソードを挙げたが、ここで共通しているのはその写真が「私的なもの」であるという点にある。

2巻ではまほろがコンクールにて入選したエピソードがあったが、そこでまほろは個人的な写真がコンクールという場で評価されたことに何か気味の悪さを感じている。

『ぎんしお少々 2巻』(著:若鶏にこみ)p. 82

撮影の技巧や写真そのものの上手さから一旦距離を置いて、写真を撮影するということの私的で素朴な喜びにピントを合わせることを、この作品は徹底している。『ぎんしお少々』において美しく描かれるものは、「私的なもの」である写真なのである。

そしてここに、スマートフォン全盛期で写真撮影というものが一般にますます身近になっているこの時代に、『ぎんしお少々』が敢えてフィルムカメラというレトロなものを題材にしたことの意義が感じ取れる。フィルムカメラというレンズを通して、この作品が描いているのは常に「私的なもの」であり、極めて個人的な小さい世界の中での、取りこぼしてしまいそうな特別を描こうとしてきた。

もはや当たり前になってしまった写真撮影。この行為に潜んだ特別感や神秘性に改めてズームすることによって、”日常”ということの中に埋没してしまいがちな感情の機微という一つの特別を、写真という題材をもって鋭く捉えようとする。

この姿勢に『ぎんしお少々』なりの”撮影者”としての姿を私は見出している。

最後に、まさにこのことについて語ったロランの言葉を(そしてこれはあまりにも一致しているので、若鶏にこみ先生が語るところの15%はこういうところにあるのではないかという極めて勝手な予想と共に*3)ここで再び引用し、今回の感想記事の締めとしたい。

「写真」の時代は、私的なものが公的なもののなかに侵入していく過程と正確に一致している。あるいはむしろ、私的なものの公共性という新しい社会的価値がつくり出されていく過程と一致しているのだ。私的なものが私的なものとして公けに消費されるのである(「ジャーナリズム」によるスターたちのたえざる侵害や、増大の一歩をたどる法律上のごたごたが、そうした動向を証明している)しかし、私的なものとは、ただ単に財産(所有権に関する歴史的な法律の対象となる財産)であるだけではない。それはまた、財産である以上に、私のイメージが自由でいられる(つまり消滅する自由をもつ)、絶対に貴重な、譲渡しえない場でもある。それはまた、一個の内面性を成り立たせるための必要条件でもあって、私はその内面性こそ私の真実に等しい、いや、むしろこう言った方がよければ、私を形作っている「手に負えないもの」と等しい、と信じている。そこで私は、

公的なもの と私的なもの の混同に必然的に抵抗し、両者の区別をふたたびおこなうようになる。私は心の内奥にあるものを引き渡すことなしに内面を言い表わしたいのである。私は「写真」と「写真」が属している世界を二つの領域に分けて生きる。一方には「映像」一般があり、他方には私だけの写真がある。つまり、一方には無頓着さと上滑りと騒音と非本質的なもの(たとえ私が誤ってそうしたものに耳をふさがれているとしても)があり、他方には、切実なもの、傷ついたものがあるのだ。

(一般に、アマチュアは、芸術家としての未熟な状態にある者、と定義される。それは、ある職業にとって必要な腕前に達することができない者――または達することを望まない者である。しかし「写真」の実践の場においては、逆にアマチュアこそ専門家の極致である。というのも、アマチュアのほうが「写真」のノエマの近くにいるからである。)

『明るい部屋』(著:ロラン・バルト、訳:花輪 光)pp. 120-123

*1:若鶏にこみ先生曰く「『明るい部屋』は15%くらいぎんしお少々」とのこと https://twitter.com/tori_nico2/status/1533424691649519616

*2:カメラによる結びつきに関して、2巻カバーに大変面白く感動的な仕掛けがある。是非2巻は書籍で所持しておくことをおすすめしたい。紙媒体に電子媒体とは違った仕掛けを用意するというのも、フィルムカメラを取り扱うことと一貫性のある姿勢だと思う。

*3:ちなみに、同時に挙げられている作品として模造クリスタルの『ミッションちゃんの大冒険』というWEB漫画作品がある。これはもう未公開になってしまっているので直接引用することができないが、ここでも『ぎんしお少々』と関連する描写としては、ミッションちゃんが写真撮影の喜びに満ちたシーンの後、展覧会の写真を見てまるで面白さを感じないという落差のシーンにあると感じた。この私的なもの/公的なものという写真観に関しては、かなり作品において重要なものなのだろうということを感じている。